Jepang Cahaya Asia Tertunduk di Pulau Rempang

Batam, IDN Times - Langit sore di pelabuhan Probolinggo tampak berpendar keemasan. Di kejauhan, suara deburan ombak memecah keheningan, mengiringi langkah ratusan tentara Jepang yang berjalan dengan kepala tertunduk.

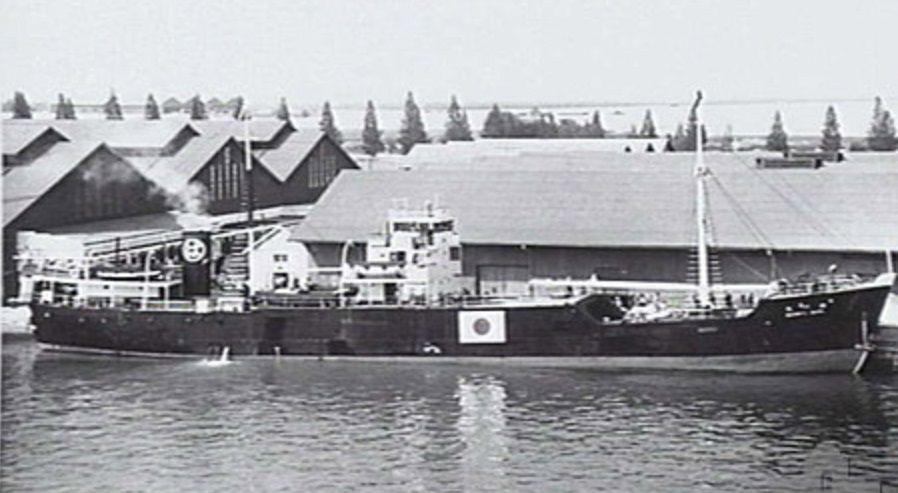

Mereka naik ke atas kapal Bansu Maru, membawa sisa-sisa kenangan tentang sebuah tanah yang pernah mereka duduki. Di dek kapal itu, di antara riuh aba-aba pengangkutan, beberapa di antaranya melayangkan pandangan terakhir ke daratan Jawa, sebelum akhirnya kapal perlahan menjauh menuju ke Pulau Rempang dan Galang—di Kepulauan Riau.

Hal ini menjadi keruntuhan Jepang Cahaya Asia di Indonesia, semboyan propaganda Jepang selama Perang Dunia II—mencerminkan keberhasilan Jepang sebagai model kemajuan dan inspirasi bagi negara-negara lain di Asia pada masa itu.

1. Perjuangan di awal kemerdekaan Indonesia

Kisah ini bermula saat Jepang menyerah kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945, menandai akhir penjajakan mereka di Indonesia. Namun, penyerahan itu tidak serta-merta mengakhiri ketegangan—sekutu memerintahkan Jepang menjaga status quo hingga pasukan mereka tiba.

Sementara itu, rakyat Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerdekaan berusaha melucuti senjata tentara Jepang. Ada yang kooperatif, ada pula yang tetap patuh pada perintah Sekutu, sehingga bentrokan pun tidak terhindarkan.

Menurut catatan dalam buku Siliwangi dari Masa ke Masa, perebutan senjata dari tangan Jepang menjadi prioritas. Tanpa perlengkapan memadai, rakyat Indonesia menggunakan segala cara—diplomasi, intimidasi, hingga pengepungan—untuk merebut senjata dari tangan bekas penjajah. Perlawanan yang bermula secara sporadis berkembang menjadi gerakan terorganisir.

Memasuki September 1945 hingga pertengahan 1946, situasi semakin kompleks. Kedatangan pasukan Sekutu yang diwakili Inggris pada September 1945 membawa misi membebaskan tawanan perang dan memulangkan tentara Jepang ke negaranya.

Namun, tugas ini tidak mungkin dilakukan tanpa koordinasi dengan pemerintah Republik. Untuk itu, dibentuklah Panitia Oeroesan Pemoelangan Djepang dan APWI (POPDA) yang dipimpin oleh Jenderal Mayor Sudibyo, dan Jenderal Mayor Abdul Kadir.

2. Eksodus tentara Jepang ke Pulau Rempang dan Galang

Proses pemulangan dimulai pada 24 April 1946, ketika rombongan pertama APWI diberangkatkan dari Jawa Tengah ke Jakarta. Empat hari kemudian, rombongan tentara Jepang pertama diberangkatkan dari Malang menuju Probolinggo, sebelum akhirnya diangkut ke Pulau Rempang dan Galang.

Pada 18 Juni 1946, menurut catatan A.H. Nasution dalam Sekitar Perang Kemerdekaan Jilid 3, sebanyak 35.345 tentara Jepang telah dipulangkan dari Jawa Timur—sementara itu, Rosihan Anwar mencatat jumlah tentara Jepang yang dievakuasi dari Jawa Timur dan Madura mencapai 40.000 orang.

Proses pemulangan berlangsung sistematis. Pada 29 April 1946, kapal Bansu Maru mengangkut 360 tentara Jepang dari Probolinggo ke Pulau Rempang dan Galang. Sehari kemudian, kapal Nansing Maru menyusul dengan membawa 800 orang. Dari Cirebon, dua kapal lainnya juga berangkat, mengangkut 589 tentara Jepang.

Bangsu Maru merupakan kapal perikanan yang dimiliki perusahaan yang berbasis di Jepang—Hayashikane Shoten K.K. Kapal ini dibuat pada tahun 1939, dan telah beroprasi di perairan Indonesia sejak tahun 1942. Sementara data kapal Nansing Maru tidak berhasil ditemukan.

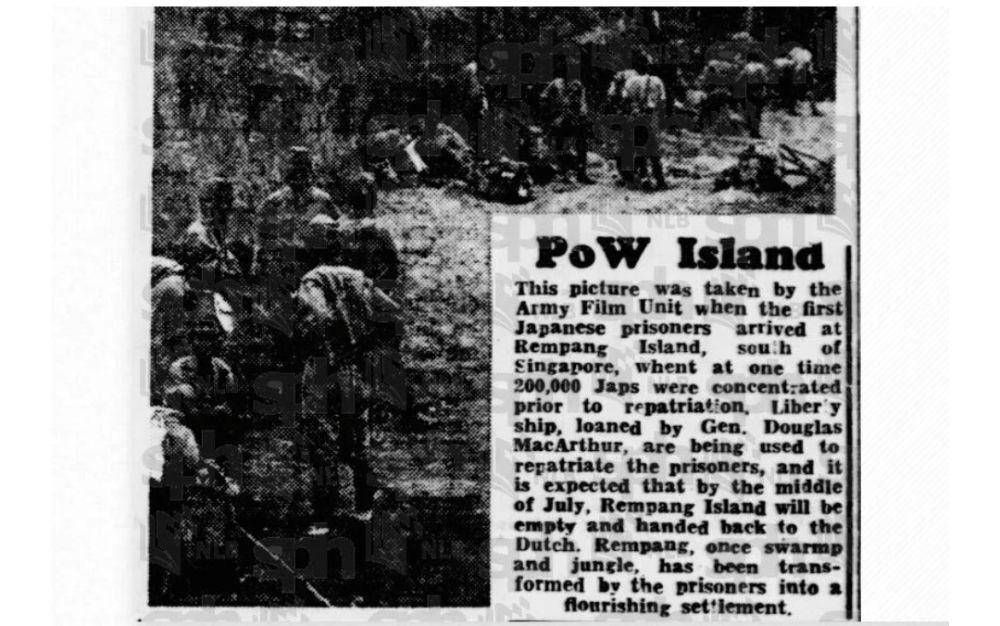

Di tengah perjalanan laut yang membentang sejauh 950 mil, kapal-kapal ini membuang sauh atau menurunkan jangkar di pulau-pulau Kepulauan Riau pada 4 Mei 1946. Sesampainya di sana, mereka menjalani pemeriksaan oleh petugas Inggris sebelum akhirnya didaratkan di Pulau Rempang dan Galang. Dua pulau ini dijadikan titik transit bagi para tentara sebelum dipulangkan ke Jepang.

Pulau Rempang dan Galang menjadi saksi bisu ribuan tentara Jepang yang menanti kepulangan ke tanah air mereka. Wartawan Kedaulatan Rakyat, yang turut meliput peristiwa ini, mencatat bahwa pada saat mereka tiba, sudah ada 65.000 tentara Jepang yang didaratkan di kedua pulau tersebut—dari jumlah itu, sekitar 38.000 telah dikirim kembali ke Jepang.

Di Pulau Galang, para wartawan bertemu dengan beberapa bekas pejabat tinggi Jepang, termasuk Tokonami, mantan Residen Priangan. Dalam wawancara dengan wartawan di Hotel Bromo, Malang, Letnan Jenderal Iwabe, mantan komandan tentara Jepang di Jawa Timur, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pemerintah Republik atas perlakuan yang diberikan kepada pasukannya selama proses pemulangan.

Seiring waktu, pemulangan tentara Jepang berjalan dengan lebih cepat. Dalam dua hari kunjungan wartawan ke Pulau Galang, 14.000 tentara Jepang telah bertolak ke negeri asal mereka menggunakan dua kapal besar. Pengangkutan ini mencerminkan efektivitas kerja POPDA yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Sudibyo dan Mayor Makhmud.

3. Perspektif lain kehadiran tentara Jepang di Pulau Rempang

Sejarah kerap berulang, kadang dengan cara yang lebih kejam. Bobi Bani, seorang warga asli Pulau Rempang menemukan potongan-potongan kisah lama dalam arsip di surat kabar asing. Dari lembaran tua itu, ia mengungkap kisah pahit yang nyaris terlupakan, eksodus paksa warga Melayu dan Tionghoa Rempang—akibat kedatangan tentara Jepang yang menunggu kepulangan mereka ke negeri asal.

Oktober 1945, Pulau Rempang bukan lagi milik warganya. Sekitar 400 warga Melayu dan 600 warga Tionghoa dipaksa meninggalkan rumah-rumah mereka. Mereka diungsikan ke Pulau Kepala Jeri, yang kini berada dalam administrasi Kelurahan Kasu, Kecamatan Belakang Padang, Batam.

Tentara Inggris mengumumkan bahwa Pulau Rempang harus dikosongkan dalam empat hari. Alasannya? Pulau itu akan menjadi tempat penampungan sementara bagi ribuan serdadu Jepang sebelum mereka dipulangkan ke negaranya.

Beck Swee Hoon, seorang wartawan The Straits Times, menulis dalam laporannya pada 7 Oktober 1946 bahwa ia ditugaskan menyebarkan informasi ini ke berbagai kampung—Sungai Raya, Selat Tiong, Dapor Anam, Goba, Sembulang, Pasir Panjang, Rempang, Monggak, Seranggong, dan Telok Dalam. Warga dijanjikan kompensasi berupa makanan, obat-obatan, serta pembayaran atas ternak dan kebun yang mereka tinggalkan.

"Tapi bagaimana mungkin hati tidak hancur?" tulis Beck. Warga dipaksa meninggalkan tanah yang telah mereka diami selama berabad-abad.

Pada 8 Oktober 1945, mereka diangkut dengan kapal cepat ke Pulau Kepala Jeri. Sesampainya di sana, mereka diberikan pil malaria dan layanan kesehatan. Setiap bulan, mereka menerima kompensasi dari Inggris. Mereka dijanjikan bahwa ini hanya sementara—hingga seluruh tentara Jepang dipulangkan.

Surat kabar Indian Daily Mail, terbit 18 Februari 1946, mencatat bahwa warga dari 18 kampung di Rempang berhak menerima kompensasi. Kampung-kampung itu termasuk Seranggong, Tioeng, Goba, Sembulang, Rempang, hingga Sungai Atih dan Klingking.

Namun, janji sementara itu tidak bisa menghapus trauma. Pulau Rempang tidak lagi sama setelah mereka kembali. Dan kini, lebih dari 80 tahun kemudian, sejarah kembali mengetuk pintu rumah warga Rempang.

Kini, bukan tentara Inggris yang mengusir mereka, melainkan pemerintahnya sendiri. Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City mengancam keberadaan kampung-kampung tua Melayu yang telah berdiri sejak ratusan tahun lalu.

Pemerintah berjanji akan merelokasi warga dengan imbalan rumah dan kompensasi. Namun bagi masyarakat Rempang, ini bukan sekadar soal rumah—melainkan tentang akar dan identitas yang tidak bisa dibeli dengan angka.